“Awalnya saya miris melihat pewarna sintesis di jajanan waktu mengantar anak-anak sekolah”

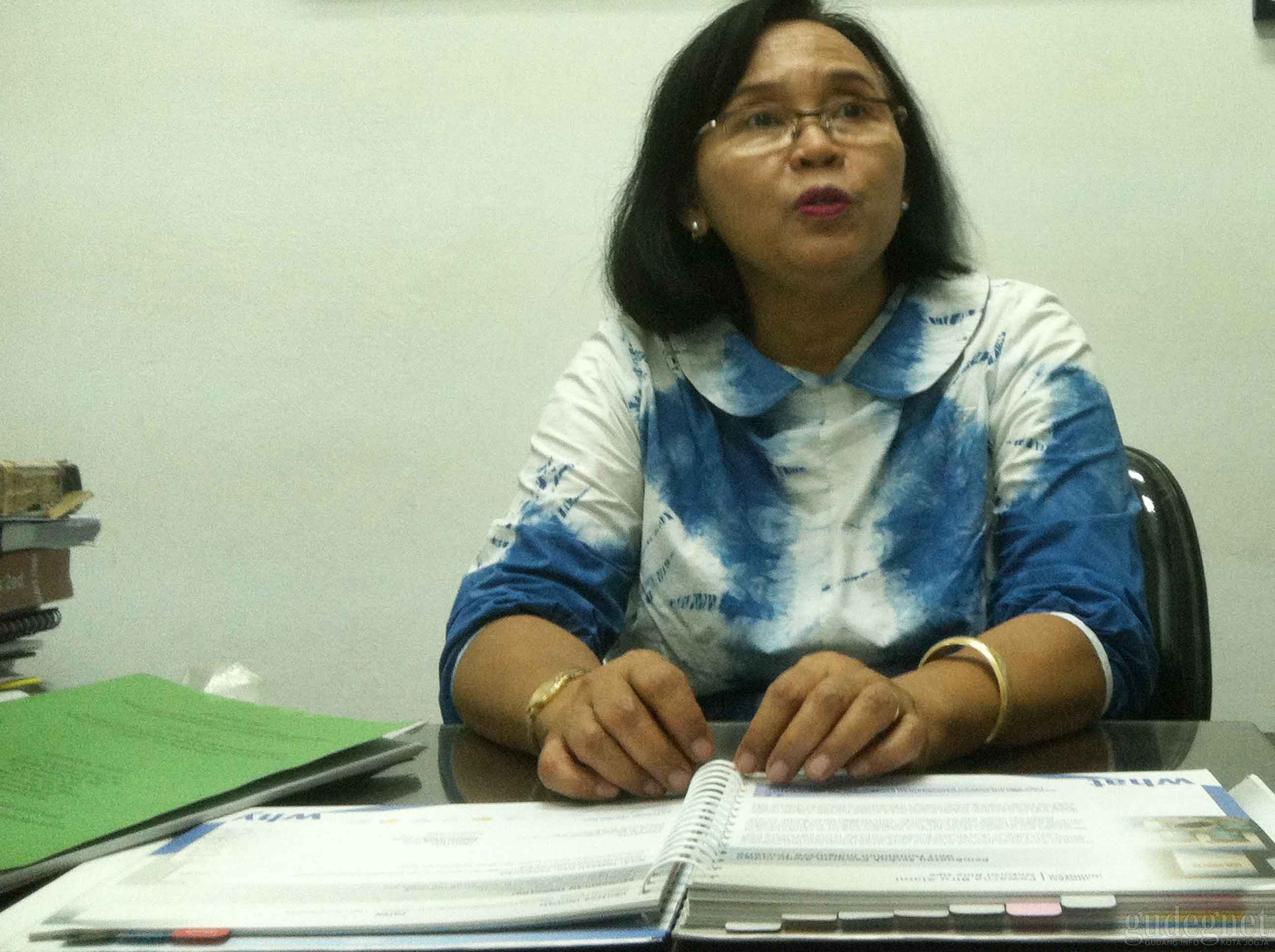

Yogyakarta, Indonesia – www.gudeg.net Kenyataan itu mendorong Dr. Ir. Edia Rahayuningsih, MS, pengajar di jurusan Teknik Kimia, fakultas Teknik sekaligus peneliti di Pusat Kajian Pewarna Alami Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk mengembangkan pewarna dari bahan alami. Pusat kajian ini juga diperkuat beberapa peneliti antara lain Dr. Sc. Bidhari Pidhatika, Maya Novita ST, DeA, Yuwono, S. Agl serta Imam Baskara, S. Ant sebagai direktur eksekutif.

Para peneliti tersebut mengembangkan pembuatan serbuk pewarna dari bahan kayu Mahogani, Merbau, Tenger, Tegeran, sabut Kelapa, serta Meranti. Sedangkan dari beberapa jenis bunga ia memilih Mawar, Aster serta Kenikir. Ada juga pewarna yang terbuat dari daun Jati, Suji, Ketepeng, Indigofera serta Alpukat. Untuk daun Indigofera sendiri sudah memiliki paten bernomor pendaftaran S00201502910.

“Belum selesai. Padahal sudah satu tahun sejak didaftarkan,” kata Edia. “Katanya teman-teman yang lain, wooh, baru satu tahun.” Awalnya, Edia merasa durasi itu cukup lama. Namun, ternyata “itu belum ada apa-apanya”.

Sebagai peneliti, Edia terpanggil berkontribusi. “Saya harus mencari solusi atas persoalan itu,” katanya. Setelah melewati berbagai proses, akhirnya Edia menyempitkan perasaan yang ia sebut sebagai “kegalauan.” Ia ingin berfokus pada penggunaan pewarna alami di industri batik.

Saat itu ia melihat pelaku industri batik masih menggunakan bahan naptol yang sudah dilarang sejak tahun 1996. Menurutnya, harga yang murah, praktis serta menghasilkan warna cerah menjadi alasan pewarna itu tetap digunakan. Padahal, untuk jangka panjang naptol berbahaya bagi lingkungan dan mereka yang terlibat di dalam proses produksinya.

“Pewarna sintetis itu semestinya diganti pewarna alam,” katanya. Edia mengamati bumi Nusantara ini kaya sumber daya alam. Ia berpendapat kenapa sumber kekayaan alam itu tidak dioptimalkan. Menurut ingatannya, dulu ada tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk mewarnai kain.

Edia lalu meneliti tanaman genus Indigofera sebagai pewarna alternatif pengganti naptol. Menurutnya, Indigofera dulu dikenal sebagai “warna dewa”. “Bahkan waktu jaman Belanda, Indonesia sudah ekspor Indigofera,” katanya.

Menurut sumber yang berbeda, awalnya, bangsa Eropa membawa genus Indigofera ke bumi Nusantara di awal abad ke-19. Tumbuhan ini biasanya hidup berdampingan bersama pohon kopi, karet, tebu atau teh.

Indigofera sendiri termasuk suku Leguminosae. Tumbuhan yang termasuk Indigofera itu antara lain Tarum, Nila serta Tom. Selain bermanfaat sebagai pewarna, tumbuhan ini digunakan sebagai pakan ternak karena kandungan nitrogen, fosfor serta kalsium yang berlimpah. Sedangkan masyarakat di kota Ambarawa, Jawa Tengah menggunakannya sebagai penyubur kopi. Pemerintah kolonial Belanda sendiri membuka kebun bagi genus Indigofera pertama kali di Wonogiri, Jawa Tengah pada tahun 1930. Indigofera bisa hidup pada ketinggian 1650 meter di atas permukaan laut. Ada juga yang menjadi tanaman sekunder di area persawahan.

“Eman-eman (disayangkan) kalau kita bicara pewarna alami,” kata Edia. “Seperti cudraina javanensis (kayu Teger) sebagai sumber warna kuning. Sekarang saya tidak tahu itu pohonnya ada di mana.” Ia melanjutkan, bahkan Jalawe pohonnya tinggal empat. “Tiga di Pracimantoro, Wonogiri. Satu di Bantul (Yogyakarta),” katanya.

“Sebenarnya apa saya lakukan bukanlah menemukan hal yang benar-benar baru,” katanya. “Ini sudah lama. Hanya ada aspek yang saya perbaiki.” Edia lalu merujuk pada empat pilar ekonomi berkelanjutan yang tediri atas modal, sumber daya alam, sumber daya manusia serta teknologi.

Pertama, pewarna alam itu sebagai modal sosial karena itu merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. “Modal itu tidak berbicara uang saja ya,” katanya. “Ini warisan budaya adiluhung.” Kedua, sumber daya manusia. Menurutnya, ada banyak manusia yang dilibatkan dari proses pembuatan pewarna itu.

Sedangkan pada aspek sumber daya alam, Edia mengamati bangsa Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang luar biasa. “Nah, yang rendah itu di sisi teknologinya,” kata Edia. “Ini yang membuat pewarna alam itu dibuat secara tradisional.”

Selain itu, menurutnya, transfer pengetahuan mengenai pembuatan pewarna itu dilakukan secara turun temurun menggunakan bahasa tutur. “Jarene simbah biyen. Jarene simbah biyen (katanya kakek atau nenek dulu seperti ini),” katanya. “Dan tidak menggunakan bahasa yang tertulis serta kadang-kadang dibuat mereka yang tidak memiliki latar belakang ilmu yang cocok.”

“Itulah yang menyebabkan saya ingin berkontribusi untuk meningkatkan pilar ke empat (teknologi) itu,” katanya. “Istilahnya ini saya teliti, saya tingkatkan teknologinya agar menjadi modal pengembangan ekonomi berkelanjutan.”

Penelitian ini akhirnya membuahkan hasil berupa bubuk pewarna yang disebut Gama Blue ND atau Gadjah Mada Blue Natural Dye. Meski begitu, Edia mengakui tantangan ke depan masih sangat besar, terutama masalah harga. “Dari 250 kilogram ini jadi 1 kilogram serbuk warna,” katanya. “Ini juga yang membuat harganya mahal. Kalau pewarna sintetis 50 ribu rupiah per kilogram. Pewarna alami bisa sekitar 750 ribu (rupiah) per kilogram.”

Meski belum mampu bersaing, pewarna alami lebih lembut dan tahan lama. Oleh karenanya, peneliti yang juga aktif melakukan berbagai kampanye penyelamatan lingkungan ini mengajak semua pihak bekerja sama. “Kalau saya sendiri tidak bisa. Saya perlu sinergi pemerintah dan lembaga lainnya agar mampu melewati valey of death” katanya. Ia menggambarkan kondisi itu sebagai situasi kritis mulai dari proses penelitian sampai menjadi produk siap jual. “Benar. Saya membutuhkan semua saling membantu satu sama lain,” katanya.

Penulis : Budi W. Dan Al. Indratno

Editor : Al. Indratno

Kirim Komentar